梅の歴史

今では一般家庭で手頃に食べられている梅。

梅とはどこで生まれ、いつから食べられていたのか?

梅の歴史を探ります。

1.梅の誕生

梅は中国中部が原産と言われており、日本に入ってきたのが奈良時代と言われております。原産地については先にも書いた中国からの移植節と、日本古来の原産地節もありますが、真実はわかっていません。

梅は中国中部が原産と言われており、日本に入ってきたのが奈良時代と言われております。原産地については先にも書いた中国からの移植節と、日本古来の原産地節もありますが、真実はわかっていません。梅の名前の由来は中国の梅の漢音meiからきたものと言われています。

2.梅の使われ方

日本では梅の実よりも、どの花よりも早く咲く「花」がまず注目を集めました。その為万葉集などをはじめとする歌にも梅が多く読まれております。

日本では梅の実よりも、どの花よりも早く咲く「花」がまず注目を集めました。その為万葉集などをはじめとする歌にも梅が多く読まれております。梅の実が本格的に食されだしたのは鎌倉時代以降と言われております。

また、戦国時代など、梅干は戦に携帯され大いに役立ちました。

3.紀州地方の梅産業の発展

江戸時代、紀南地方を収める田辺藩主、安藤帯刀が、地元の米が育ちにくい田畑と重い年貢に苦しむ農民を見て、米のできない痩せた畑や山の斜面に生命力のある梅を植える様、奨励しました。この頃の梅は「やぶ梅」と言い、果肉が薄く小粒なものでしたが、それでも庶民の生活にはかかせないものとなり、やがて江戸でも梅干しが人気となってきます。そこで、この梅の中から良質なものだけを選び「紀伊田辺産」という焼印を押した樽に詰め、江戸へ海上輸送しました。

江戸時代、紀南地方を収める田辺藩主、安藤帯刀が、地元の米が育ちにくい田畑と重い年貢に苦しむ農民を見て、米のできない痩せた畑や山の斜面に生命力のある梅を植える様、奨励しました。この頃の梅は「やぶ梅」と言い、果肉が薄く小粒なものでしたが、それでも庶民の生活にはかかせないものとなり、やがて江戸でも梅干しが人気となってきます。そこで、この梅の中から良質なものだけを選び「紀伊田辺産」という焼印を押した樽に詰め、江戸へ海上輸送しました。 4.南高梅の誕生

和歌山県、旧上南部村の村長の長男に高田貞楠(たかださだくす)という人物がいました。明治35年、高田が所有する桑畑に内中梅の苗、60本を植えた所、その内の1本に実が大きくて豊産、美しい紅がかかる優良種ができてきました。

和歌山県、旧上南部村の村長の長男に高田貞楠(たかださだくす)という人物がいました。明治35年、高田が所有する桑畑に内中梅の苗、60本を植えた所、その内の1本に実が大きくて豊産、美しい紅がかかる優良種ができてきました。時は流れ、昭和25年、村内で優良品種の梅を5年に渡って調査する機会がありました。この調査の結果、高田梅は最優良品種に認定。この調査に尽力したのが南部高校の教諭、竹中勝太郎であった事から、高田の「高」と、南部高校の「南高」をかけて昭和40年に「南高」として種苗名称登録されました。そして現在に至るまで、「南高梅」は人々に愛され、「梅の王様」とまで言われる存在になりました。

梅Q&A

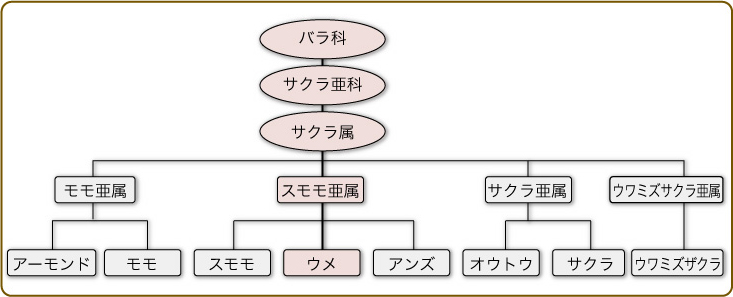

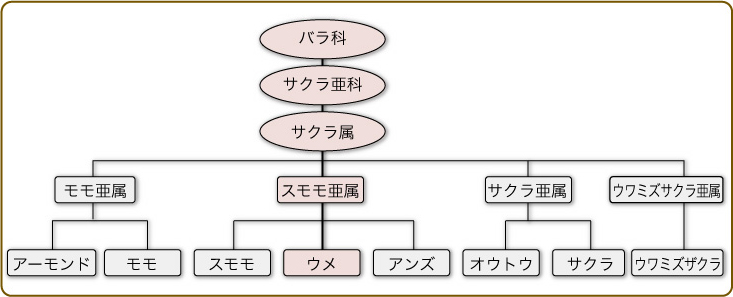

「梅って何科に属するの?」

梅はバラ科に属します。

詳しく分類していくと、バラ科 → サクラ亜科 → サクラ属 → スモモ亜属 → ウメとなります。

サクラ属には1.モモ亜属 2.スモモ亜属 3.サクラ亜属 4.アワミズザクラ亜属があり、梅の属する、スモモ亜属には梅の他に、スモモ、アンズがあります。

詳しく分類していくと、バラ科 → サクラ亜科 → サクラ属 → スモモ亜属 → ウメとなります。

サクラ属には1.モモ亜属 2.スモモ亜属 3.サクラ亜属 4.アワミズザクラ亜属があり、梅の属する、スモモ亜属には梅の他に、スモモ、アンズがあります。

「梅は酸性?それともアルカリ性?」

現在、私たちが食べる食品の多くは、インスタント食品や、米、パン、肉や魚、卵など、酸性食品が多くなっております。逆にアルカリ性はというと、野菜や果物、海藻などになりますが、人間が健康でいる為には体液(血液や細胞液)を弱アルカリ性に保つ必要があります。

これは大変!私の体は酸性になっているのでは?と思われる方も少なくないのではないでしょうか?

たとえば、牛肉を100g(酸性食品)食べるとします。

それを、きゅうり(アルカリ性食品)で中和しようと思った場合、なんと900gものきゅうりを食べる必要が出てくるのです。

こんなに食べれないですよね・・・。

でも大丈夫。梅干し(白干)ならたったの5g食べるだけで中和してしまうんです。

まさに梅干しはアルカリ性食品の王様とも言えます。

これは大変!私の体は酸性になっているのでは?と思われる方も少なくないのではないでしょうか?

たとえば、牛肉を100g(酸性食品)食べるとします。

それを、きゅうり(アルカリ性食品)で中和しようと思った場合、なんと900gものきゅうりを食べる必要が出てくるのです。

こんなに食べれないですよね・・・。

でも大丈夫。梅干し(白干)ならたったの5g食べるだけで中和してしまうんです。

まさに梅干しはアルカリ性食品の王様とも言えます。

「梅干しに含まれるクエン酸って?」

よく、お弁当やおにぎりに梅干しが使われますが、なぜでしょうか?

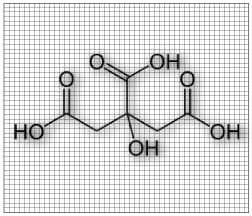

よく、お弁当やおにぎりに梅干しが使われますが、なぜでしょうか?これには梅干しに含まれるクエン酸が関係しています。

梅干しに含まれる、クエン酸やベンズアルデヒドには微生物の繁殖を抑える効果があり、これがお腹の中で胆汁を活性化させ、腸炎ビブリオ菌を殺してしまうのです。

また、梅干しがすっぱいのは、クエン酸のせいですが、クエン酸は疲労の原因となる乳酸の蓄積を防ぎ、カルシウムの吸収を良くしたりと、良い事づくしです。

逆に最近流行のすっぱくない梅干(塩分3~5%など)はクエン酸も抜けてしまっておりますので、弊社では10%が主流。低くても8%以下の低塩梅干しは製造しておりません。

やはり、昔ながらの梅干が一番です。

昔ながらのすっぱい梅干「白干梅」「天然のしそ漬け梅」はこちら

ページトップへ